一、超临界CO₂的基本定义

超临界流体(SCF)是指流体的温度和压力处于其临界温度(Tc)和临界压力(Pc)以上时的一种特殊状态的流体,是介于气态与液体之间的流体状态。

超临界流体兼有气、液两者的特点,密度接近于液体,具有与液体相当的溶解能力,对大多数固体有机化合物都可以溶解,使反应在均相中进行;同时又具有类似于气体的黏度和扩散系数,有助于提高超临界流体的运动速度和分离过程的传质速率。

超临界CO₂流体是目前技术最成熟、使用最多的一种超临界流体,其是温度超过 304. 2K(31. 2℃)、压力超过7.37MPa的CO₂。超临界CO₂和液体可以很好地溶解一般的、分子量较小的有机化合物,如碳原子数在20以内的脂肪烃、卤代烃、醛、酮、酯等。

- 如再加入适当的表面活性剂,可以溶解许多工业材料,如聚合物、重油石蜡、油脂、蛋白质、水、重金属盐等;

- 若再加入极性提携剂,可提高对极性物质的溶解能力或形成化学缔合。

因此,以超临界和液体CO₂取代当前工业有机溶剂,避免挥发性有机溶剂的排放具有显著的优势和广阔前景。

二、超临界CO₂在聚合物中的传质过程

CO₂在聚合物中的传质始于界面接触,随后通过吸附作用在聚合物表面富集,最终通过扩散进入聚合物内部形成均相体系。该过程受温度、压力和聚合物分子结构影响

在聚合物的超临界微发泡中,CO₂在聚合物中的含量通常等于(间歇法中)或小于(连续法中)实验条件下 CO₂在聚合物中的溶解度,而CO₂的含量以及CO₂在聚合物中的扩散速率会影响聚合物的微发泡行为。

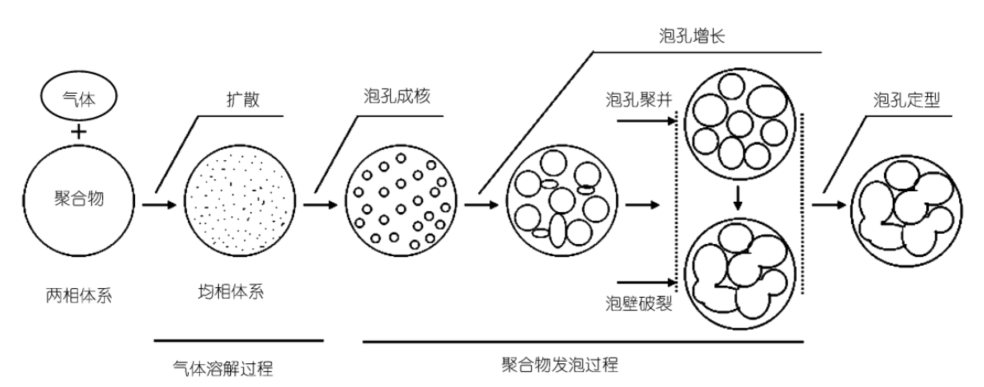

图1 微发泡过程

图1 微发泡过程

在间歇升温法的整个饱和阶段,聚合物均处于玻璃态;在降压法的饱和阶段,聚合物逐渐由玻璃态向橡胶态转变。

许多研究表面,温度在聚合物的Tg以下时,CO₂在玻璃态聚合物中的等温饱和吸收和传质行为可以用双模式吸收模型(dual-modesorption model)描述。

即气体分子以遵循 Henry 定律的溶解和遵循Langmuir 方程的吸附这两种模式存在:溶解的气体分子在扩散时完全自由,而被吸附的气体分子有部分是固定不动的。

1、单一聚合物中CO₂的传质行为

在橡胶态聚合物中CO₂的饱和吸收与压力关系可用 Henry 定律描述,而CO₂的传质过程符合经典的 Fick 定律。但是实际情况较为复杂,CO₂对聚合物的增塑和溶胀作用都随着CO₂浓度的变化而变化,改变聚合物的与分子链松弛时间,从而改变 CO₂在聚合物中的扩散速率。

在一定温度下,CO₂的等温吸收曲线会呈现“S”型,说明随压力的升高发生了从双模式吸收到 Fick 扩散的转变。

一般情况下,CO₂在固态(橡胶态和玻璃态)聚合物中的吸收和解吸动力学均可用Fick 定律较好地加以描述,相对而言,对聚合物熔体中CO₂的传质行为的认识则较为容易,可将聚合物熔体作为纯液体进行处理。

另一种常用于聚合物微发泡的惰性气体N2在聚合物中的传质行为与CO₂有很大差别。在与两种气体均无特殊相互作用的熔体聚烯烃中,随温度的升高,CO₂的溶解度降低,而N2的溶解度升高;在同温同压下,N2的溶解度比 CO₂的要低约一个数量级,N₂的扩散速率略低于 CO₂。

2、外场对传质过程的影响

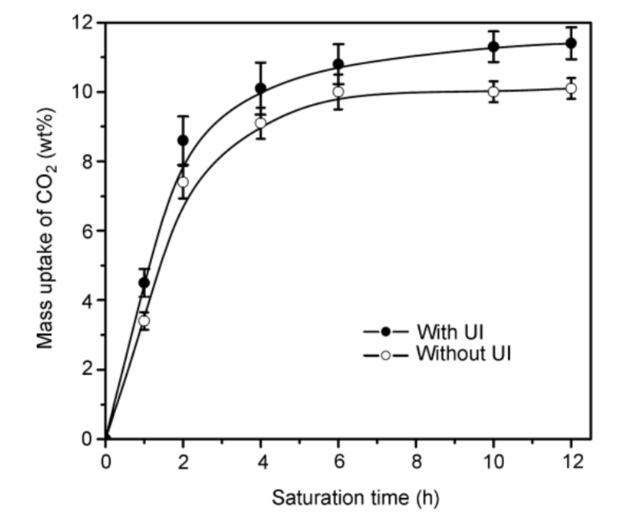

除了众所周知的温度、压力与聚合物的特性等因素外,外场的引入也会影响 CO₂在聚合物中的溶解和扩散,图2为在12 MPa/35℃的超临界 CO₂中聚苯乙烯(PS)对CO₂的吸收动力学曲线。

图2 PS对CO₂的吸收动力学曲线。饱和条件:12 MPa/35℃

图2 PS对CO₂的吸收动力学曲线。饱和条件:12 MPa/35℃

分别在普通水浴和加载有超声作用(UD)的水浴中进行,结果表明,UI使 CO₂的吸收行为发生了明显的改变,扩散速率和溶解度均得以提高,这可能是超声波的高能量导致聚合物中的自由体积数量和/或尺寸增大,以及CO₂的分子运动能力被大大激发而产生的结果,将上述条件下饱和后的 PS 同样在 70℃下发泡 30 s。

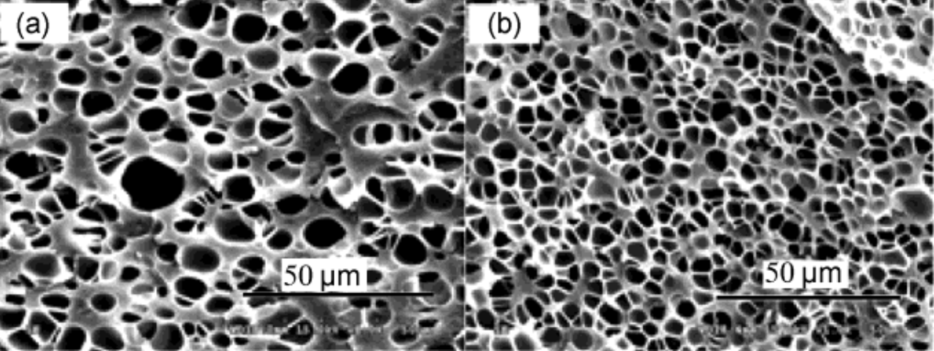

饱和时加载UI使得微发泡聚合物的泡孔尺寸由 11.9 mm减小至 4.7 μm,泡孔密度从 1.2x109cells/cm³ 增大至7.1x109cells/cm³(图 3)。

图3 微发泡 PS的SEM 照片

图3 微发泡 PS的SEM 照片

饱和条件:12 MPa/35℃,(a) 普通水浴,(b)加载 UI水浴;发泡条件:70℃/30s

3、不相容共混物中的特殊传质行为

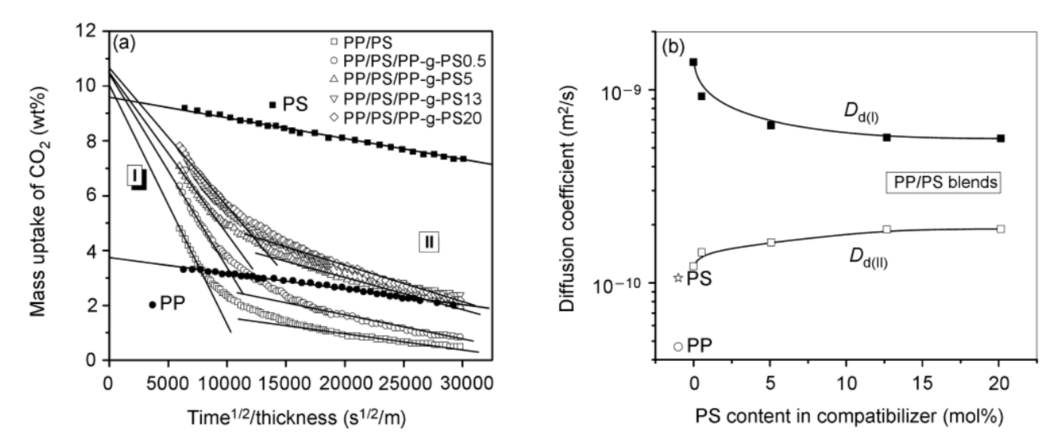

不相容的聚合物共混物体系中,有部分 CO₂位于相界面处,受其影响,CO₂在体系中的传质行为与均相的聚合物体系不同。图4为在 12 MPa/50℃的超临界CO₂中饱和后的聚丙烯(PP)/PS(50/50 wt%)共混物的解吸动力学曲线及其扩散速率常数。

图4 PP/PS(50/50 wt%)共混物的(a)解吸动力学曲线;(b)解吸扩散系数。饱和条件: 12 MPa/50℃

图4 PP/PS(50/50 wt%)共混物的(a)解吸动力学曲线;(b)解吸扩散系数。饱和条件: 12 MPa/50℃

纯聚合物 PP 和 PS 的解吸曲线符合 Fick 定律。而同样条件下不论增容与否,共混物的解吸曲线均不符合Fick行为,而是明显地分为两段,分别用Fick定律拟合后得到两个表观的解吸扩散系数(Dd(I)和 Dd(II))。

随着增容剂 PP-g-PS中PS含量的提高,增容作用增强,解吸扩散系数趋于稳定,这种特殊的解吸行为与共混物两相共连续的相形貌有着密切的关系:相界面提供了 CO₂快速扩散出体系的通道。

与两相本体相比,界面作为通道降低了气体扩散的实际距离,使共混物的两个表观扩散系数明显增大(图 4(b)),也高于CO₂在固体聚合物中通常的扩散系数(10-11~10-10 m2/s),而随着增容作用的增强,共混物的界面黏结得以改善,CO₂的表观扩散系数降低。

文章节选:

[1]余坚,何嘉松.超临界CO₂技术制备微孔聚合物中的基本问题[J].中国科学:化学,2010,40(01):1-15.

[2]汪群拥,尹占兰.超临界流体CO₂——溶剂绿色化[J].现代物理知识,2004,(06):35-37.

为了大家更方便的沟通,艾邦建立了超临界发泡产业交流群,欢迎相关材料企业、设备制造企业、超临界成品制造商等上下游企业的加入。

资料下载:

资料下载: